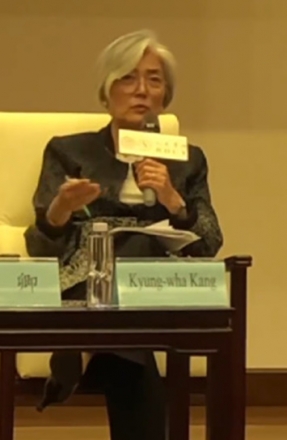

▲진의와 유명 영화배우 김염

[동포투데이 철민 기자] 이혼 후 진의는 다시는 결혼하지 않고 모든 정력을 쏟겠노라고 맹세했다. 하지만 맹세는 어디까지나 맹세에 그쳤고 실행은 아니었다. 그리고 진의의 그러한 맹세는 조선인 남자 김염(金焰)의 등장으로 크게 흔들렸다.

김염(원명: 김덕린) ㅡ 1910년 조선 서울에서 태어난 김염은 1912년 한의사이며 독립운동가인 부친한테 지명 수배령이 떨어지자 가족을 따라 중국 흑룡강성 치치할시에 이주, 1919년 부친이 사망되자 상해에 있는 고모한테로 가서 의탁했다. 그 뒤 고모가 천진으로 이주하자 김염은 천진 남개 중학교에서 공부하면서 혁명사상을 접수하게 되었고 남개 중학교를 졸업한 후엔 홀로 배에 올라 다시 상해로 향발, 상해에서 그는 소설도 써보고 영화회사의 잡부로 일하기도 하면서 유랑걸식 생활을 하다가 1934년 영화계에 입문했다. 영화 <대로(大路)>에 출연하면서 자기의 예술적 재능을 과시했으며 뒤이어 영화 <야초한화(野草闲花)>, <신도화선(新桃花扇)>, <들장미(野玫瑰)>와 <장지능운(壮志凌云)> 등 수많은 영화의 주인공으로 출연하면서 1930연대부터 상해의 <영화황제>로 입지를 굳혔던 김염이었다.

…

이러한 김염이었으니 진의한테 있어서 우상이나 다름이 없었으며 그녀의 마음이 흔들리지 않았다면 그것이 도리어 이상한 일이었다.

기실 진의가 김염을 알게 된 것은 1941년 김염의 생일연회에서였다. 당시 진의한테 있어서 김염은 우상같은 인물이었으나 둘 다 가정이 있는 상황이어서 진의는 김염에 대해 별다른 감정같은 것은 없었다. 하지만 일본이 패망하고 김염과 진의가 선후로 상해로 다시 왔을 때는 이미 둘 다 가정이 없는 상황이었다. 다시 생각해 볼 필요가 있었다.

여기에는 이런 짤막한 스토리도 있었다. 당시 김염과 진의는 영화 <망망한 대해(海茫茫)>를 함께 촬영하면서 함께 있을 기회가 많았다. 그리고 홀아비로 된 김염은 자주 진의 집에 가서 진의의 어머니와 언니 등과 함께 마작도 두고 한담도 하고 음식도 얻어 먹 군 했다. 그럴 때마다 진의보다도 진의 어머니가 김염을 더 반겨 맞 군 했으며 맛나는 것을 감췄다가는 김염이 올 때마다 내놓군 했다. 그러고는 김염의 눈치를 보아가면서 “내 딸이 자네를 좋아하는 것 같아. 자네 생각은 어때?”라고 하면서 김염의 속마음을 떠보기도 했다. 이러자 진의는 “엄마, 난 결혼하지 않을 거야”라고 하군 했다. 그도 그럴 것이 당시 진의는 혼자서 전 가정의 11명 식구들의 호구를 책임져야 했다. 그러니 결혼보다는 일심전력으로 영화나 희곡에 출연하여 돈을 버는 것이었다. 하지만 진의 역시 여인이었으며 더군다나 사랑을 알고 사랑을 갈망하는 젊은 여인이었다. 거기에 김염같은 대 스타가 나타났으니 흔들리고 설레이지 않을 수 없었다.

그 시기, 진의는 홍콩에 가서 자주 연예활동을 하군 했다. 그러면 홍콩의 거리에는 김염도 나타 나군 했다. 하긴 김염의 영화계 동료들이 홍콩에 많은 건 사실이었다. 하지만 김염의 진정한 홍콩행 목적은 진의와 함께 있고 싶어한다는 것을 그의 동료들도 어느 정도는 알고 있었다. 그러던 중 하루는 김염의 옛 동료 오조광(吴祖光)이 불쑥 진의 앞에 나타나더니 “당신들은 왜 아직도 결혼하지 않느냐”고 물었다. 그리고 그 뒤부터 오조광은 더욱 열성스레 앞뒤를 뛰어다니며 동료들을 선동, 나중에는 문예계의 거장 곽말약까지 설복하여 두 사람 결혼의 증명인으로 나서게 했다.

이렇게 1947년 25세의 진의와 37세의 김염은 결혼에 올인하였고 곽말약 선생을 청해 결혼 증명인을 맡게 했다.<다음에 계속>

BEST 뉴스

-

서울 3년 살며 깨달은 한국의 민낯

영하 12도의 서울. 바람은 칼날처럼 뼛속으로 파고들었다. 나는 홍대 입구에 서 있었다. 움직이는 이불 더미처럼 꽁꽁 싸매고, 온몸을 떨면서. 그때 정면에서 한국 여자 셋이 걸어왔다. 모직 코트는 활짝 열려 있고, 안에는 얇은 셔츠 하나. 아래는 짧은 치마. ‘광택 스타킹?’ 그런 거 없다. 그... -

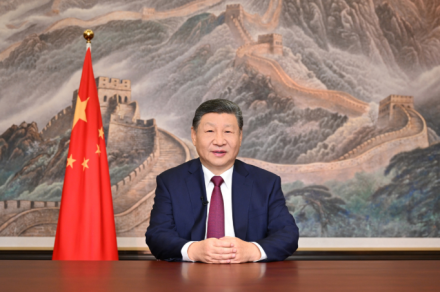

마두로 체포 이후, 북한은 무엇을 보았나

글|안대주 국제 정치는 종종 사건 자체보다 ‘언제’ 벌어졌는지가 더 많은 것을 말해준다. 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 전격 체포한 직후, 그리고 이재명 대통령의 방중 일정과 맞물려 북한이 고초음속 미사일 발사 훈련을 공개했다. 단순한 군사 훈련의 공개로 보기에는 시점... -

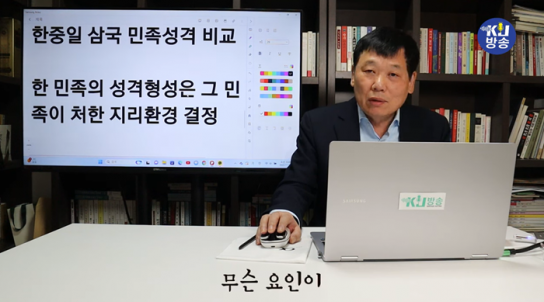

같은 혼잡, 다른 선택: 한국과 중국의 운전 문화

글|화영 한국에서 운전하다 보면 반복해서 마주치는 장면이 있다. 차선을 바꾸기 위해 방향지시등을 켜는 순간, 뒤차가 속도를 높인다. 비켜주기는커녕, 들어올 틈을 원천 차단한다. 마치 양보가 곧 패배인 것처럼 행동한다. 이 장면은 우연이 아니다. 한국 도로에서는 ‘내가 우선’이... -

“왜 이렇게 다른데도 모두 자신을 ‘중국인’이라 부를까”

글|화영 해외에서 중국을 바라보는 외국인들 사이에서는 종종 비슷한 의문이 제기된다. 남북으로 3000km에 달하는 광대한 영토, 영하 50도에서 영상 20도를 오가는 극단적인 기후, 서로 알아듣기 힘든 방언과 전혀 다른 음식 문화까지. 이처럼 차이가 극심한데도 중국인들은 자신을 ... -

중국산 혐오하면서 중국산으로 살아가는 나라

중국산을 싫어한다고 말하는 사람은 많다. 그런데 중국산 없이 하루라도 살아갈 수 있는 사람은 거의 없다. 한국 사회의 중국산 혐오는 이미 감정의 영역에 들어섰다. “중국산은 못 믿겠다”, “짝퉁 아니냐”는 말은 습관처럼 반복된다. 하지만 이 말은 대부분 소비 현장에서 힘을 잃는다. 불신은 말... -

같은 동포, 다른 대우… 재외동포 정책의 오래된 차별

글 |화영 재외동포 정책은 한 국가의 품격을 비춘다. 국경 밖에 사는 동포를 어떻게 대하는가는 그 나라가 공동체의 경계를 어디까지로 설정하고 있는지를 보여주기 때문이다. 그런 점에서 최근 외교부·통일부 업무보고 과정에서 나온 대통령의 발언은 단순한 행정 점검을 넘어, 재외동...

NEWS TOP 5

실시간뉴스

-

서울에서 2년, 드라마가 말하지 않는 ‘한국의 계급’

-

“홍콩 반환, 무력으로 막을 수 있다고 믿었다”…

-

역사 속 첫 여성 첩자 ‘여애(女艾)’… 고대의 권력 판도를 뒤집은 지략과 용기의 주인공

-

백두산 현장르포④ | 용정의 새벽, 백두산 아래에서 다시 부르는 독립의 노래

-

[기획연재③] 윤동주 생가에서 보는 디아스포라 — 북간도 교회와 신앙 공동체의 항일운동

![[기획연재③] 윤동주 생가에서 보는 디아스포라 — 북간도 교회와 신앙 공동체의 항일운동](/data/news/202510/news_1760826949.1.jpg)

-

백두산 현장르포③ | 지하삼림, 천지의 그늘 아래 살아 숨 쉬는 또 하나의 세계

-

백두산 현장르포② | 폭포 앞에서 듣는 사람들의 이야기

-

[기획연재②] 윤동주 생가에서 보는 디아스포라 — 교육·신앙·항일의 불씨

![[기획연재②] 윤동주 생가에서 보는 디아스포라 — 교육·신앙·항일의 불씨](/data/news/202509/news_1759108360.1.jpg)

-

[기획연재①] 윤동주 생가에서 보는 디아스포라 — 문학, 민족, 그리고 기억의 장소

![[기획연재①] 윤동주 생가에서 보는 디아스포라 — 문학, 민족, 그리고 기억의 장소](/data/news/202509/news_1759037552.1.jpg)

-

백두산 현장르포① | 민족의 성산에서 천지를 마주하다

![[단독 인터뷰] 호사카 유지 “다카이치 내각의 대만·독도 발언, 외교 아닌 국내 정치용 전략”](/data/news/202512/news_1766370493.1.jpeg)