- 방사원 2평방미터 내에 있음이 확인, 현재 회수중

[동포투데이 김정 기자] 중국 남경시 환경보호국에 따르면 2014년 5월 7일, 천진굉적공정검사유한회사의 포6북로 188호에 위치한 중국석유화학 제5건설유한회사 내에서 금속내부의 결함을 검사하던중 금속내부 결함 검사에 사용하던 방사원 이리듐―192 한매가 분실됐다고 중국신문망이 10일 보도했다.

해당 기업으로부터 신고를 받고 국가환경보호부, 강소성환경보호청, 남경시정부에서는 즉시 중요한 지시를 내리고 “남경시 방사선사고 응급예안”에 따라 성, 시, 구 정부 공안, 환경보호, 보건 등 부문으로 전문항목 처리소조를 내오고 전력으로 방사원 찾기에 나섰다.

5월 10일 오전 10시 30분경, 방사원이 2평방미터 내에 있음이 확인됐고 관계부문에서는 안전조치를 대고 전문인원들이 회수에 들어갔다.

지금까지 방사선복사로 손상을 입은 사람은 발견되지 않았다. 관계부문에서는 근거리에서 방사원을 접촉할 수 있었던 사람들을 일일이 조사, 의료관찰을 하고 있다고 남경시 환경보호국은 전했다.

이날 잃어버린 방사원은 크기가 노란콩알 만큼한 것으로 알려졌다. 알려진데 의하면 강소성에는 방사원 8000매가 있는데 전국적으로 가장 많다.

ⓒ 인터내셔널포커스 & dspdaily.com 무단전재-재배포금지

BEST 뉴스

-

중국에 덤볐다가 발목 잡힌 네덜란드… “우린 몰랐다” 장관의 변명

[동포투데이] 네덜란드 정부가 중국계 반도체 기업을 ‘강제 접수’한 뒤 중국이 즉각 칩 수출을 중단하며 글로벌 자동차업계까지 흔들리는 사태가 벌어지자, 이를 결정한 네덜란드 경제안보 담당 장관이 결국 “예상하지 못했다”고 털어놨다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 6일(현지 시각) 네덜란드 하원... -

도쿄 직하형 지진 발생 시 1만8000명 사망… 日 정부 최신 예측

[동포투데이] 일본 정부가 도쿄권에서 발생할 가능성이 있는 직하형 지진의 최신 피해 예상치를 조만간 공개한다. 교도통신은 5일, 전문가회의가 정리한 피해 추정 개요를 인용해 규모 7.3 지진 발생 시 최악의 경우 사망자가 1만8000명에 이를 수 있다고 전했다. 경제 피해는... -

젤렌스키 “러시아, 중국에 주권 양도”… 중·러 이간 시도 논란

[인터내셔널포커스] 미국 정부가 우크라이나에 대한 압박 수위를 높이고 있는 가운데, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아와 중국의 관계를 겨냥한 발언을 내놓아 파장이 일고 있다. 젤렌스키 대통령은 현지시간 12월 10일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 올린 글에서 “러시아가 일부 주권을 중국에 넘기고 ... -

연변, 5대 스키장 ‘동시 개장’… 새 겨울 시즌 본격 개막

[동포투데이] 중국 길림성 연변조선족자치주가 올겨울 스키 시즌을 전면적으로 열었다. 연길·용정·돈화·안도 등지 5곳의 주요 스키장이 일제히 리프트를 가동하며 관광객 맞이에 나섰다. 겨울 관광을 지역 성장 동력으로 삼겠다는 연변의 ‘눈(雪) 전략’이 본격 시동에 들어갔다는 평가다. 5일 연길시의 ‘몽... -

태국-캄보디아 무력충돌 5일째… F-16까지 동원, 민간인 피해 눈덩이

[동포투데이]태국과 캄보디아 국경에서 무력 충돌이 다시 격화되며 포격과 공습이 이어지고, 양국에서 사상자가 급증하고 있다. 현지에서는 중국인 일부가 부상했다는 소식까지 나오며 긴장감이 한층 높아졌다. 양측은 모두 “상대가 먼저 발포했다”며 책임 공방을 벌이고 있다. 중국 매체 난두(N视频)는 10... -

“트럼프판 ‘먼로주의’ 공식화”… 美 새 국가안보전략, 세계 질서 흔드는 노골적 재편

[동포투데이] 미 백악관이 4일 밤늦게 공개한 신판 ‘미국 국가안보전략보고서’가 국제 외교·안보 지형을 뒤흔들고 있다. 보고서는 미국의 ‘핵심 국익’을 내세우며 서반구를 절대적 우선순위에 올리고, 유럽을 강하게 비판하는 한편, 테러 위협은 대폭 축소해 평가했다. 또 아태 지역에서는 “고강도이되 통제 가능한 경쟁...

NEWS TOP 5

실시간뉴스

-

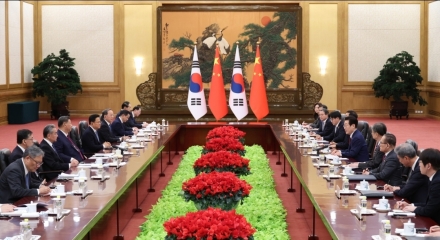

이재명 대통령·시진핑 주석 정상회담

-

연길 밤 밝힌 12m ‘대형 눈사람’…빙설 관광 새 랜드마크로

-

LS그룹 회장 “나는 중국 전기차 타고 있다”… 발언 주목

-

한·중 병역제도 비교… 전원 징집과 선발형의 차이

-

중국 “양안 교류 확대·통합 추진”…대만 독립엔 강경

-

이재명 대통령 “한중 관계, 새로운 도약의 전기로 만들 것”

-

중·북·러 국경서 맞는 새해… 훈춘 해맞이 풍경

-

전쟁 의지 묻자 대만 민심 ‘소극적’…참전 의향 25%

-

中 언론 “韩 외교장관, 대만 문제 관련 ‘하나의 중국’ 입장 재확인”

-

시진핑 신년사, 고품질 성장 강조…국제 전문가들 긍정 평가

![[단독 인터뷰] 호사카 유지 “다카이치 내각의 대만·독도 발언, 외교 아닌 국내 정치용 전략”](/data/news/202512/news_1766370493.1.jpeg)