- 외국학교법인과 국내학교법인의 외국 교육기관 합작 설립 허용

[동포투데이 화영 기자] 교육부는 외국학교법인이 국내학교법인과 합작으로 외국교육기관을 설립할 수 있도록 허용하는 것을 골자로 하는 「경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립‧운영에 관한 특별법(이하 “외국교육기관 특별법”) 일부개정법률안」을 5월 23일(금) 입법예고하였다.

그간 우리나라는 외국교육기관의 설립자격을 외국학교법인으로 엄격히 제한하여, 우수 외국교육기관의 추가 유치에 제약이 있다는 지적이 있었다.

이번 개정안은 합작설립을 허용함으로써 우수 외국교육기관의 유치를 촉진하여 해외 유학수요를 흡수하고 글로벌 인재양성을 뒷받침하려는 방안이다.

입법예고할 주요 내용은 다음과 같다.

외국학교법인이 국내학교법인과 공동으로 외국교육기관을 설립할 수 있도록 하되, 외국학교법인의 출자비율이 100분의 50을 초과하도록 하였다.

공동으로 설립할 수 있는 국내학교법인의 자격 등 구체적인 사항은 시행령에서 정할 방침이다.

동 개정안은 입법예고(’14.5.23~7.2) 등 다양한 의견 수렴 절차를 거쳐 확정된 후, 금년 중 국회에 제출될 예정이다.

이번 개정을 통해 외국학교는 국내 사정에 정통한 국내학교법인의 조력을 받음으로써 안정적 학교운영 및 국내안착에 도움을 받고,

국내학교는 우수한 외국학교와의 합작설립‧운영을 통해 국제화 촉진 등의 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

ⓒ 동포투데이 & dspdaily.com 무단전재-재배포금지

BEST 뉴스

-

韩 전문가들 “반중 집회, 국익 해친다”…미국과 힘겨운 협상 속 대중 관계 관리 절실

[동포투데이] 한국 사회에서 반중(反中) 정서가 격화되면 서 서울 도심을 중심으로 시위가 잇따르고 있다. 전문가들은 지금과 같은 미·중 경쟁 구도 속에서 한국 정부가 미국과 힘겨운 협상을 이어가는 만큼, 이런 집회가 국익을 해칠 수 있다고 경고한다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 20일 한국 전문가들의... -

2025 카시아 문교협국제무용콩쿠르 성료

[동포투데이] 문화체육관광부 공익법인 사) 한국문화예술국제교류협회(이사장 장유리, 대회장 이기수))가 주최한2025 카시아 문교협국제무용콩쿠르가 성황리에 개최되었으며 이번 대회는 국내외 다양한 참가자들이 전통과 창작, 클래식과 현대를 넘나들며 수준 높은 기량을 선보여 눈길을 끌었다. 이번 대회는 9월 6... -

“거절했을 뿐인데”…홍대서 중국인 여성 인플루언서 폭행

외국인 여성 잇단 피해, 경찰 대응 ‘뒷짐’ 논란 서울의 대표적 관광·문화 거리로 꼽히는 홍대. 지난주 이곳에서 발생한 한 폭행 사건은 단순한 주취 난동이 아니었다. 피해자는 중국에서 활동하는 팔로워 46만명의 여성 인플루언서 류리잉(刘力颖) 씨였다. 그녀는 단지 원치 않는 접촉을 거절했을 뿐인데, ... -

중국인 무비자 입국 둘러싼 갈등 격화…반중 시위·위협 글까지 확산

[동포투데이] 한국 정부가 중국 단체 관광객을 대상으로 한 무비자 입국 정책을 추진하는 가운데, 사회 전반에서 반중 정서가 격화되며 갈등이 증폭되고 있다. 관광 활성화를 위한 조치였지만 오히려 반중 시위와 혐오 표현, 온라인 위협 글까지 등장하면서 정책 효과는커녕 사회 불안만 키우는 모양새다. 관광 활성... -

美, ‘비밀 프로젝트’ 25종 신형무기 개발?…中 겨냥한 억제 전략 논란

[동포투데이] 베이징 열병식이 끝난 직후, 러시아 매체가 흥미로운 보도를 내놨다. 미국이 중국을 겨냥해 무려 25종의 신형 무기를 비밀리에 개발하고 있다는 것이다. 그 규모만도 108억 달러, 우리 돈으로 약 770억 위안에 이른다. 러시아가 지목한 것은 ‘SHOTCALLER’라는 이름의 비밀 프로젝트다. 미국 국방부가 인... -

민주당 “나경원 의원, 법사위 아닌 법정에 서야”

[동포투데이] 더불어민주당이 국민의힘 나경원 의원의 국회 법제사법위원회 간사 선임을 강하게 비판했다. 민주당은 15일 김현정 원내대변인 명의의 서면 브리핑을 통해 “나경원 의원이 있어야 할 곳은 법사위가 아니라 법정”이라고 밝혔다. 앞서 검찰은 ‘국회 패스트트랙 충돌 사건’과 관련해 특수공무집행방해 혐의...

실시간뉴스

-

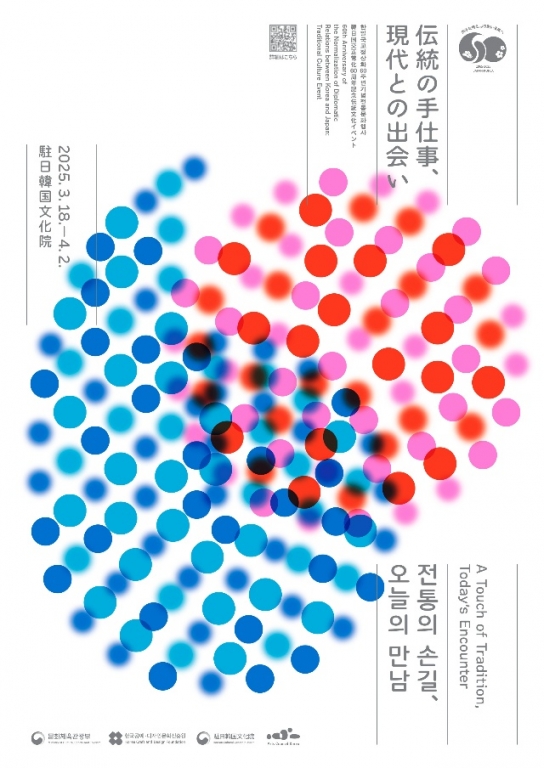

‘전통의 손길, 오늘의 만남’, 도쿄에서 만나는 한국의 아름다움

-

재즈댄스 페스타 vol.2 'Moment' 정기공연

-

대한워킹투어협회,'청계천 역사문화길 걷기대회' 성료

-

송곡대학교SGAE글로컬대학 성인학습자전형 실용무용예술학과,무용교육학과,공연예술기획학과 신설

-

(사)글로벌청소년센터, 우리마을 동행축제 개최

-

2024 카시아 문교협국제무용콩쿠르 성료

-

‘인생을 멋지게’ 이인권 대표 북토크,,,“출세보단 성공을”

-

‘태권발레 in 힐링스쿨’ 2024 신나는 예술여행 ‘전국 공연’

-

제17회 '대한민국환경문화페스티벌·한중 환경사랑교류제' 개최

-

2024 미스월드 차이나, 한국 지역 대표 선발전 내달 24日 개최

![[르포] “김치 향 가득한 아리랑 광장”…연길서 펼쳐진 2025 연변 조선족 김치문화축제](/data/news/202508/news_1755491638.1.jpg)