● 허 성 운

지금까지 연길지명을 두고 많은 국내외 학자들은 나름대로 의미를 풀어내고 그 안에 담긴 뒷이야기를 적어왔었다. 하지만 연길지명에는 사람을 경악케 하는 섬뜩한 이미지가 음밀하게 숨겨져 있다는 사실은 잘 알려지지 않고 있다. 일본어로 연길을 음역하면 엔기쯔로 발음되나 훈독하면 노부요시로 발음된다. 여기서 말하는 노부요시라는 단어는 옛날에 보검을 만드는 일본장인 이름으로서 그가 만든 류몬노부요시라는 보검은 일본에서 오래전부터 국보로 지정되어 있다. 노부요시라는 언어에는 무사가 기를 칼끝에 응집시켜 그 기가 검을 타고 밖으로 뻗어 나오게 되어 예리한 칼날이라는 숨은 뜻이 배여 있다. 이런 이야기가 있다. 광복 전에 룡정에 별명이 노부요시라는 한 일본 경찰서서장이 있었는데 늘 자신의 군도가 노부요시 보검처럼 단단하고 예리하여 대적할 적수가 없다고 자랑하며 다녔기에 그 별명이 붙여졌다. 1945년 가을 소련군에게 잡혔다가 구치소에서 남모래 뛰쳐나온 경찰서장은 집으로 돌아와 어린 딸을 총으로 쏴 죽인 후 주택에다가 불을 지른 후 군도로 할복하여 자살하는 끔찍한 일을 저질렀다. 그가 놓은 불은 이튼 날에 가서야 겨우 진화되었다.

그럼 이런 일본 검의 섬뜩한 그림자는 어떻게 되어 연길지명에 비껴졌을까. 역사를 거슬러 연길지명을 꼼꼼히 캐고 보면 1900년 로시아가 만주에 침입하여 중국동북지구를 짓밟고 1901년 일본을 비롯한 열강 세력이 청 정부를 압박하여 신축조약을 체결한 뒤 이듬해 10월 26일 청 정부가 연집강(煙集崗)에 연길청(延吉廳)을 세우면서 연길이란 지명이 등장한다. 연집煙集이라는 한자음의 소리를 바탕으로 연길(延吉)이라는 문자로 고치여 표기한 것이다. 그리고 연길이라는 지명이 본격적으로 사용하기 시작한 것은 1909년 연길청을 연길부로 고치고 1912년 연길현으로 개명한 후에 여러 역사 기록에 대량으로 나타난다. 연자延字가 길자吉字가 연희延喜정 연평延平교 등 연길의 주요 거리 다리 건축물 이름도 일본인들의 속셈에 따라 연길지명에 초점을 맞추어 표기되어 있다.

사실 연길의 최초의 지명을 따지고 보면 개척초기에 화전민들이 화전 밭을 일구면서 연기와 안개가 자오록이 덮여 있었다는 의미로 연집강煙集崗이란 땅 이름이 기원되어 있는데 그 후 사용한 연길지명과 뒤섞이면서 화전민의 역사는 운무 속에 가리어 오늘날까지도 이렇다 할 역사기록 한줄 남기지 못한 채로 세월의 비바람 속에 씻기여 사라지어 가고 있음을 발견할 수가 있다.

19세기말 뾰죽산아래 안방마을이라는 옛 동네에는 불붙이고래 라고 부르는 지명이 있었는데 최씨 성을 가진 사람이 화전을 하다가 산불을 내여 그 불이 평풍산을 타고 타올라 몇 십리까지 불길이 번진 적이 있다고 한다. 전하는 바에 의하면 이 마을 사람들은 일반적으로 화전을 할 때 습기가 있는 눅눅한 날 밤을 골라 불꾸러미를 만들어 불을 지른다. 밤바람이 산 정상에서 아래로 불기 때문에 그리고 날이 어두워야 날아오르는 불티가 보이여 불길을 공제하기가 쉽다고 한다. 불을 생솔가지로 두드려서 막는데 밭 절반 넘어 불이 내려가면 밑에서 위로 맞불을 놓아 불이 잘 타오르게 하고 두 불길이 만나는 지점에서 저절로 불이 꺼지게 하였다.

개척 초기에 화전민은 산신령을 절대적인 존재로 믿어 왔었다. 지금의 리민촌은 지난세기 30년대에 일제가 신흥촌 집단부락을 만든 곳인데 그 전에는 채영이라고 불렸다. 마을 부근에 큰 복개산 작은 복개산이라 부르는 곳이 있었는데 본래 산신령에게 고사를 지내던 곳인데 그 후에 공동묘지로 변하였다.

연집강 구역은 화전민의 삶의 문화가 무르녹아 흐르던 곳이다. 이 지역의 숫둘고래 부싯돌밭 삼밭고래와 같은 명칭들은 지난세기까지 해도 사람들 입에서 입으로 널리 알리어졌던 땅 이름들이다.

그 옛날 화전민은 떠돌이 삶을 살면서 약초도 캐고 짐승도 잡았다. 이 지역 황초고래 방초고래 같은 지명은 오래전부터 사냥과 채집을 하면서 생겨난 명칭들이다. 연집강 구역은 두만강 강변과는 달리 생산된 작물을 회령 종성 온성으로 옮기는데 시간과 비용 그리고 위험이 따르기에 아예 산 여불때기(함경도 방언 비탈진 산기슭)밭 가장자리에 감자 움 같은 굴을 깊이 파서 저장하였고 겨울철에는 잡은 곰 가족을 벗겨 옷을 해 입고 곰처럼 구새 먹은 통나무 속에 들어가 잠을 자기도 하였다고 전해 내려오고 있다.

연무가 자오록이 뒤덮여 있는 연집강 지명에는 혹독한 세상과 맞서 치열하게 살아왔던 옛 선인들의 꺼지지 않는 삶의 불씨가 깜빡이고 빨갛게 연분홍 천지꽃이 물드는 산언저리에 안녕을 기원하던 화전민의 그 순박한 눈동자가 어리여 있다.

만일 석인골에 묻혀있던 돌사람이 입이 달려서 엉키고 설키여 있는 연길지명을 묻는다면 과연 어떤 답이 나올까. 하지만 석인골 있던 그 돌사람도 반세기 전에 어디론가 가뭇없이 사라지어 행적조차 묘연하니 연길지명 속에 감추어진 그 정체는 언제가야 사람들 앞에 드러날까.

BEST 뉴스

-

서울 3년 살며 깨달은 한국의 민낯

영하 12도의 서울. 바람은 칼날처럼 뼛속으로 파고들었다. 나는 홍대 입구에 서 있었다. 움직이는 이불 더미처럼 꽁꽁 싸매고, 온몸을 떨면서. 그때 정면에서 한국 여자 셋이 걸어왔다. 모직 코트는 활짝 열려 있고, 안에는 얇은 셔츠 하나. 아래는 짧은 치마. ‘광택 스타킹?’ 그런 거 없다. 그... -

마두로 체포 이후, 북한은 무엇을 보았나

글|안대주 국제 정치는 종종 사건 자체보다 ‘언제’ 벌어졌는지가 더 많은 것을 말해준다. 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 전격 체포한 직후, 그리고 이재명 대통령의 방중 일정과 맞물려 북한이 고초음속 미사일 발사 훈련을 공개했다. 단순한 군사 훈련의 공개로 보기에는 시점... -

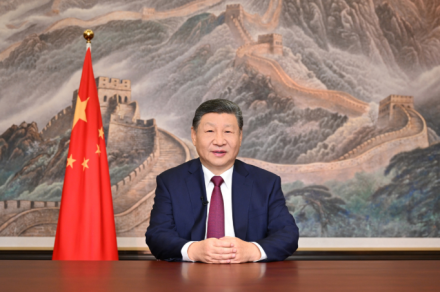

“왜 이렇게 다른데도 모두 자신을 ‘중국인’이라 부를까”

글|화영 해외에서 중국을 바라보는 외국인들 사이에서는 종종 비슷한 의문이 제기된다. 남북으로 3000km에 달하는 광대한 영토, 영하 50도에서 영상 20도를 오가는 극단적인 기후, 서로 알아듣기 힘든 방언과 전혀 다른 음식 문화까지. 이처럼 차이가 극심한데도 중국인들은 자신을 ... -

중국산 혐오하면서 중국산으로 살아가는 나라

중국산을 싫어한다고 말하는 사람은 많다. 그런데 중국산 없이 하루라도 살아갈 수 있는 사람은 거의 없다. 한국 사회의 중국산 혐오는 이미 감정의 영역에 들어섰다. “중국산은 못 믿겠다”, “짝퉁 아니냐”는 말은 습관처럼 반복된다. 하지만 이 말은 대부분 소비 현장에서 힘을 잃는다. 불신은 말... -

중국을 말하기 전에, 우리는 무엇을 보고 있는가

글|허훈 한국 사회에서 ‘중국’은 더 이상 하나의 국가가 아니다. 혐오와 공포, 불신과 조롱이 뒤엉킨 감정의 대상이 됐다. 정치권과 유튜브, 포털 알고리즘은 이 감정을 증폭시키고, 우리는 어느새 중국을 이해하기보다 소비하고 있다. 중국을 모른 채 중국을 단정하는 일이 일상이 됐다. 조창완의... -

서울에서 2년, 드라마가 말하지 않는 ‘한국의 계급’

글|안대주 서울에서 2년을 살고 나서야, 이 말을 꺼낼 수 있게 됐다. 현실의 한국 사회는 우리가 드라마를 통해 익숙해진 모습과는 크게 다르다. 회사의 해외 파견으로 처음 서울에 왔을 때, 머릿속은 한류 드라마의 장면들로 가득 차 있었다. 재벌가와 상속자, 가난한 주인공의 신...

![[기획 연재 ③] 향신 계층과 성 권력의 민낯](/data/news/202601/news_1769081302.1.png)

![[단독 인터뷰] 호사카 유지 “다카이치 내각의 대만·독도 발언, 외교 아닌 국내 정치용 전략”](/data/news/202512/news_1766370493.1.jpeg)