[동포투데이] 백두산 자락을 따라 동쪽으로 내려서면 용정시 명동촌이 나온다. 소박한 기와집과 푸른 담장이 맞아주는 이 마을은 시인 윤동주(1917~1945)의 고향이다. 그러나 이곳은 한 시인의 생가를 넘어선다. 근대 조선 민족운동의 요람이자, 교육·종교·문화가 교차한 북간도의 심장부였다.

1906년 서전서숙이 문을 닫자, 김약연은 뜻을 이어 1908년 명동학교를 세웠다. 일본의 압박 속에 국권을 잃은 젊은이들에게 이 학교는 유일한 길이었다. 국어와 역사를 가르치고 민족의식을 심으며, 독립운동 사상의 토대를 마련했다. 『한국민족문화대백과』에 따르면 명동학교는 기독교 선교와 결합해 민족교육의 거점이 됐고, 수많은 인재들이 이곳에서 길러졌다.

윤동주 역시 명동학교에서 기초를 닦았다. 그의 절제된 언어와 깊은 성찰은 단순한 문학적 감각이 아니라, 어린 시절 민족교육에서 비롯된 것이었다.

윤동주의 생가는 한때 사라질 위기에 놓였으나 1990년대 복원됐고, 2011년에는 명동학교도 재현됐다. 지금은 중국 정부가 옌볜조선족자치주의 중점 문물보호단위로 관리한다. 전람관과 시비가 세워지면서 매년 수만 명이 찾는 역사 현장이 됐다.

“윤동주 시인의 생가가 복원된 뒤 한국에서 오는 손님이 끊이지 않습니다. 시인을 기리는 동시에 우리 조선족의 뿌리와 역사를 되새기는 계기가 되지요.”

명동촌 주민 정춘화(72) 씨의 말이다.

생가 마당에는 「서시」 구절이 새겨진 시비가 서 있다. 하지만 방문객들이 더 자주 떠올리는 것은 「별 헤는 밤」이다.

“별 하나에 추억과 / 별 하나에 사랑과…”

윤동주가 노래한 별은 단순한 낭만이 아니다. 유년과 고향, 민족과 미래에 대한 그리움이었다. 북간도의 차가운 밤하늘을 비추던 별빛은 시대의 어둠 속에서 길을 찾으려는 청년의 호소였다.

명동학교 교사 출신 후손 김현수(가명·48) 씨는 “윤동주 시는 조국을 향한 갈망과 인간으로서의 성찰이 함께 담겨 있다. 우리 2세, 3세에게도 여전히 살아 있는 교과서”라고 말했다.

명동학교와 윤동주 생가는 단순한 기념물이 아니다. 국권을 잃고 떠밀려온 조선인들이 학교를 세우고 시를 쓰며 신앙을 지켰던 ‘기억의 현장’이다.

윤동주의 짧은 생애는 북간도의 역사와 겹친다. 그의 시는 개인의 고뇌이자 민족의 비망록이었다. 지금 이곳을 찾는 수많은 발걸음은 단순한 관광이 아니다. “우리는 어디서 와서 어디로 가고 있는가”라는 질문을 다시 던지게 한다.

BEST 뉴스

-

사료 왜곡 논란 부른 《태평년》의 ‘견양례’

글|안대주 최근 중국에서 개봉한 고장(古裝) 역사 대작 드라마 《태평년》이 고대 항복 의식인 ‘견양례(牵羊礼)’를 파격적으로 영상화하면서 중국 온라인을 중심으로 거센 논쟁을 불러일으키고 있다. 특히 여성의 신체 노출과 굴욕을 암시하는 연출, 극단적인 참상 묘사는 “역사적 사실을 넘어선 과도한 각색”... -

중국의 도발, 일본의 침묵… 결승전은 반전의 무대가 될까

“일본은 코너킥으로만 득점한다.” “선수들은 어리고, 쓸모없다.” “일본은 이미 끝났다.” 중국의 입장에서는 이 말이 사실이라면 좋겠지만, 문제는 축구가 언제나 말과 반대로 흘러왔다는 점이다. 이런 발언은 종종 상대를 무너뜨리기보다, 잠자고 있던 본능을 깨운다. 이쯤 되면 묻지 않을 수 없다. 중국은, 괜... -

![[기획 연재 ④] 총과 권력이 만든 성의 무법지대](/data/news/202601/news_1769224829.1.png)

[기획 연재 ④] 총과 권력이 만든 성의 무법지대

중국의 권력 질서는 단선적이지 않았다. 황제가 제도를 만들고, 사대부가 이를 해석하며, 향신이 지역 사회에 적용하는 동안에도, 제도의 균열은 늘 존재했다. 그 균열이 극대화될 때 등장하는 존재가 군벌이었다. 군벌은 법의 산물이 아니었고, 윤리의 결과도 아니었다. 그들은 오직 무력을 통해 권력을 획득했고, 그 ... -

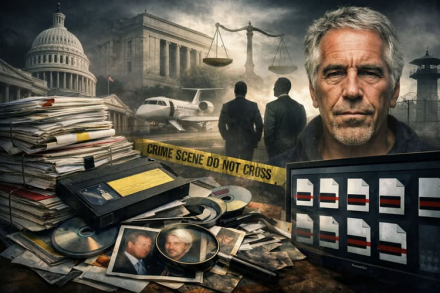

에프스타인 파일 공개… 300만 페이지로 가린 서구 체제의 불투명성

2026년 1월 30일, 미 법무부 차관 토드 블랜치는 에프스타인 사건과 관련된 300만 페이지 이상의 문서와 2000여 개의 동영상, 18만 장에 달하는 사진을 대중에 공개했다고 발표했다. 이번 공개는 2025년 11월 ‘에프스타인 파일 투명성 법안’ 발효 이후 이뤄진 최대 규모의 기록물 공개로 알려졌다. 그러... -

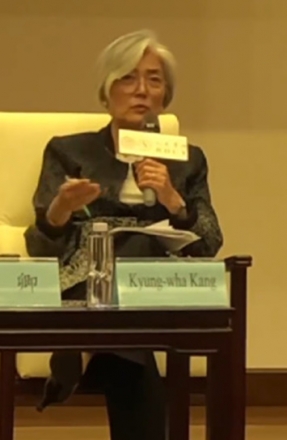

7쌍 중 5쌍은 한족과 결혼… 조선족 사회에 무슨 일이

글|김다윗 중국 내 조선족과 한족 간 통혼이 빠르게 늘고 있다. 2020년 인구주택총조사에 따르면 조선족의 타민족 혼인 비율은 70% 안팎으로, 전국 소수민족 평균(약 25%)을 크게 웃돈다. 소수민족 가운데서도 이례적인 수치다. 전문가들은 이를 개인의 선택을 넘어, 인구 구조·도시화·문화 적합성이 맞물린 ... -

![[기획 연재 ⑤] 법 바깥의 세계, 강호…범죄와 결합한 성](/data/news/202601/news_1769589935.1.png)

[기획 연재 ⑤] 법 바깥의 세계, 강호…범죄와 결합한 성

황제의 제도, 사대부의 언어, 향신의 관행, 군벌의 무력은 모두 ‘공식 권력’의 스펙트럼에 속했다. 그러나 중국 사회에는 언제나 이 질서의 바깥에 존재한 세계가 있었다. 사람들은 이를 ‘강호(江湖)’라 불렀다. 강호는 단일한 집단이 아니었다. 비밀 결사, 범죄 조직, 유랑 집단, 무장 폭력배, 밀수꾼과 ...

![[기획 연재 ⑦] 세 번의 성 인식 전환](/data/news/202601/news_1769843842.1.png)

![[기획 연재 ⑥] 가장 많은 규제, 가장 적은 선택―평민의 성 문화](/data/news/202601/news_1769729295.1.jpg)

![[기획 연재 ③] 향신 계층과 성 권력의 민낯](/data/news/202601/news_1769081302.1.png)

![[기획 연재 ②] 도덕을 말하던 자들의 은밀한 향락](/data/news/202601/news_1768997005.1.png)

![[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕](/data/news/202601/news_1768862127.1.jpg)