연필을 뜻하는 함경도 옛말은 “가름다시”인데 국내외 방언학자들은 러시아어에서 들어온 외래어로 섣불리 못박아 놓고 있다. 허나 그 어원을 따지고 보면 북방언어계통인 몽골어와 돌궐어에서 검은 돌이라는 의미로 풀이가 가능하다. 여기에서 가름은 검다 의 의미를 지닌 가라말이라는 가라 음과 뜻이 일맥상통되며 다시는 표준어 돌과 달리 함경도 사투리 돌잭이라는 음과 뜻이 근접된다.

근대에 들어서서 러시아연해주와 연변일대로 진출한 선인들의 탈출 노정을 추적하여 보면 황야 길에 검은 돌을 쌓아올린 국시장이 도로표지처럼 등장한다. 이런 국시장은 거개가 평지의 세질어부름 (함경도 방언 삼거리)과 산 데걱기(함경방언 산마루)에 자리하고 있다. 그리고 평지와 산마루사이를 이어놓는 고래를 (함경도 방언 골짜기) 국시장골로 불러왔다. 북방언어계통에서는 ‘ㅎ’음과 ‘ㅋ’ 음이 상호전환 된다. 왕을 지칭할 때 한 (han)을 칸(khan)이라고도 부른다. 연변과 함경도에서는 할아버지 혹은 할배를 “커라배”라고 부르듯이 국시장골은 어음변화를 거쳐 한자 지명 표기로 후동厚洞 후지동厚之洞으로 마을 지명들이 굳어졌다.

삼굿구이는 예로부터 두만강 일대에서 널리 성행했는데 삼 껍질을 벗기려고 구덩이를 파고 돌을 달구어 삼을 찌는 일을 말한다. 삼굿구이는 단순한 노동행사가 아니라 김과 연기를 피워 하늘에 메시지를 보내고 신과 소통하여 가물과 장마를 피하며 초목이 푸르고 가축이 늘어나는 자연생태 선순환을 기원하는 민속풍속이기도 하였다. 오늘날 와서 삼을 가공하여 진정제효과가 강한 마약으로 쓰이는 것을 보면 환각상태에서 복술과 무당들이 푸닥이며 구명하고 굿을 올리는 것을 단순한 미신 행위의 잣대로 판단할 일이 아니라 고유한 문화자원으로 바라보는 것이 정확하다. 삼굿구이에서 까맣게 구운 돌들을 선별하여 국시장에 쌓아 올린 돌탑은 선인들이 탈출 길에 쌓아올린 독특한 역사풍경이다.

돌 쌓는 풍습은 조선반도를 비롯한 동북아 전역에서 찾아볼 수 있다. 하지만 선인들의 국시장 돌탑은 하늘과 감응하는 까만 삼굿구이 돌로 선별하여 해묵은 가둑나무(함경도방언 참나무일종) 옆에 수북하게 쌓아놓는 것이 특징이다. 하늘이 내린 운수라는 뜻으로 몽골어에서 kut 만주어에서 kesi라 적고 있다. 만주어에서 kesi은 우리말의 굿과 그 뜻과 음이 유사하며 몽골어에서 kut은 우리말의 가둑나무의 가둑 음과 근접되어 하늘과 감응하는 매개체로서 가둑나무는 하늘에서 굿이 내려오는 성스러운 곳으로 풀이된다. 그리고 함경도 사투리 후투산 소리하다는 굿에서 운수가 붙는 좋은 징조가 있다는 말이다.

200년 전 선인들이 함경도대탈출은 유례없는 기적의 역사이다. 1867년 5월 길림장군 부명아는 러시아 연해주 지신허와 연추를 돌아보고 함경도에서 탈출해온 1000여명이 집을 짓고 살고 있으며 만주인 러시아인 조선인 옷차림을 하였다고 적고 있다. 각이한 옷차림을 한 사람들을 하나하나 데려다가 물어보니 모두가 토박이 함경도 말을 하였다고 덧붙이고 있다. 청나라 봉금시기로부터 이어진 선인들의 이런 대탈출 역사는 일제시기의 집단이주와 확연히 구별되는 역사이다. 문둥이병 기아 살육 수탈 온갖 끔찍한 재난 속에서 풍전등화의 위기에 놓인 운명을 박차고 얼기설기 실핏줄처럼 거칠게 끓어지였다가 다시 이어지며 러시아와 연변 땅까지 뚫고 들어온다. 그 암울한 시대 만약 국경이란 거미줄에 목이 매여 온갖 가난의 실타래를 감고 그 굴레에 벗어나지 못했다면 선인들의 위대한 대탈출역사는 결코 있을 수 없다. 치발복역한 양자 양녀로 시늉만하는 벙어리로 지울군으로 지팡살이군으로 살아남기 위한 이들의 처절한 몸부림은 마침내 위대한 탈출 역사를 촉발시킨다.

첩첩이 가로막힌 산들이 파도처럼 일렁이는 두만강지역 그 울울창창한 원시림을 뚫고 나가는 탈출 길은 말 그대로 저승길이었다. 엎어지고 넘어지고 수천만 번 끝내는 기어가는 몸의 형태는 이미 스러지고 없다. 질긴 목숨을 이어가는 추운겨울 머리 위엔 피눈물같이 마른 나뭇잎만이 뚝뚝 떨어진다. 육신이 닳고 닳아 뼈가 부서진 손으로 마지막 간절함을 빌어 국시장 돌탑에 까만 돌을 얹혀놓는 그 찰나에 신의 목소리가 들린다. 신의 빛이 내려오고 해와 달 전설처럼 구원의 동아줄이 드리워지고 아라비얀나이트 그 행운의 바위돌문이 열린 것이다.

오늘도 천년역사가 바윗돌로 굳어져 눈 뜨고 앉아서 세상을 굽어본다. 그 위대한 침묵위에 석불처럼 조용히 앉아 잃어버린 국시돌 전설을 하나하나 조심스럽게 주어본다. 타자에 의하여 굳게 닫힌 선인들의 위대한 탈출역사의 빗장을 벗기고 그 진실 된 역사를 열어놓아야 만이 우리의 과거사는 더 많은 미래 세대들이 들어왔다가 나가는 드넓은 역사문화의 장으로 거듭 날 수가 있다.

ⓒ 인터내셔널포커스 & dspdaily.com 무단전재-재배포금지

BEST 뉴스

-

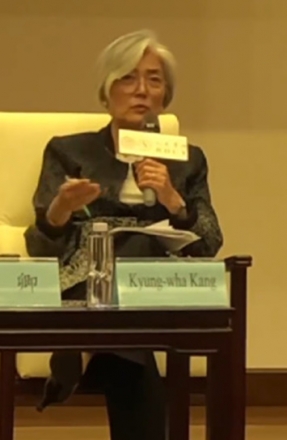

서울 3년 살며 깨달은 한국의 민낯

영하 12도의 서울. 바람은 칼날처럼 뼛속으로 파고들었다. 나는 홍대 입구에 서 있었다. 움직이는 이불 더미처럼 꽁꽁 싸매고, 온몸을 떨면서. 그때 정면에서 한국 여자 셋이 걸어왔다. 모직 코트는 활짝 열려 있고, 안에는 얇은 셔츠 하나. 아래는 짧은 치마. ‘광택 스타킹?’ 그런 거 없다. 그... -

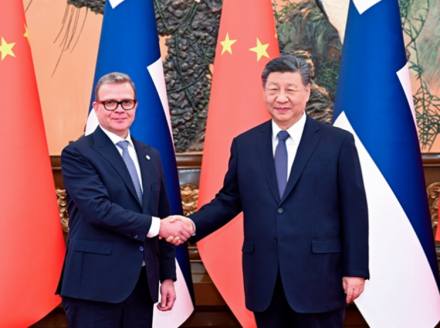

마두로 체포 이후, 북한은 무엇을 보았나

글|안대주 국제 정치는 종종 사건 자체보다 ‘언제’ 벌어졌는지가 더 많은 것을 말해준다. 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 전격 체포한 직후, 그리고 이재명 대통령의 방중 일정과 맞물려 북한이 고초음속 미사일 발사 훈련을 공개했다. 단순한 군사 훈련의 공개로 보기에는 시점... -

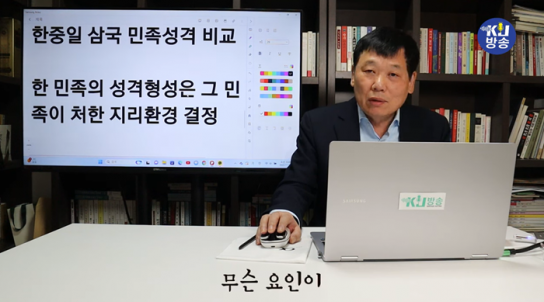

“왜 이렇게 다른데도 모두 자신을 ‘중국인’이라 부를까”

글|화영 해외에서 중국을 바라보는 외국인들 사이에서는 종종 비슷한 의문이 제기된다. 남북으로 3000km에 달하는 광대한 영토, 영하 50도에서 영상 20도를 오가는 극단적인 기후, 서로 알아듣기 힘든 방언과 전혀 다른 음식 문화까지. 이처럼 차이가 극심한데도 중국인들은 자신을 ... -

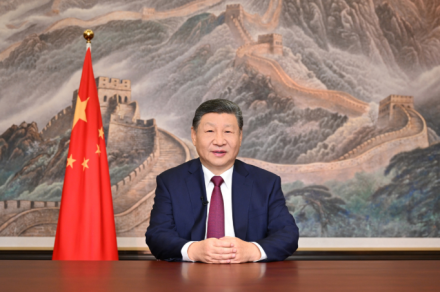

중국을 말하기 전에, 우리는 무엇을 보고 있는가

글|허훈 한국 사회에서 ‘중국’은 더 이상 하나의 국가가 아니다. 혐오와 공포, 불신과 조롱이 뒤엉킨 감정의 대상이 됐다. 정치권과 유튜브, 포털 알고리즘은 이 감정을 증폭시키고, 우리는 어느새 중국을 이해하기보다 소비하고 있다. 중국을 모른 채 중국을 단정하는 일이 일상이 됐다. 조창완의... -

중국산 혐오하면서 중국산으로 살아가는 나라

중국산을 싫어한다고 말하는 사람은 많다. 그런데 중국산 없이 하루라도 살아갈 수 있는 사람은 거의 없다. 한국 사회의 중국산 혐오는 이미 감정의 영역에 들어섰다. “중국산은 못 믿겠다”, “짝퉁 아니냐”는 말은 습관처럼 반복된다. 하지만 이 말은 대부분 소비 현장에서 힘을 잃는다. 불신은 말... -

![[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕](/data/news/202601/news_1768862127.1.jpg)

[기획 연재 ①] 황제의 방종, 백성의 금욕

중국 전통 사회의 성 문화는 하나의 얼굴을 갖지 않았다. 그것은 계층에 따라, 권력의 높이에 따라 전혀 다른 모습으로 작동했다. 누군가에게 성은 권력의 특권이었고, 다른 누군가에게는 평생 지켜야 할 의무이자 족쇄였다. 이 극단적인 대비의 출발점에는 언제나 황제가 있었다. 중국 역사에서 황제는 단순한...

![[단독 인터뷰] 호사카 유지 “다카이치 내각의 대만·독도 발언, 외교 아닌 국내 정치용 전략”](/data/news/202512/news_1766370493.1.jpeg)

![[기획 연재 ④] 총과 권력이 만든 성의 무법지대](/data/news/202601/news_1769224829.1.png)